Bei der Pre-Conference „Building a Future for Journalism“ der diesjährigen Konferenz der European Communication Research and Education Association (ECREA) in Ljubljana standen sowohl technologische als auch inhaltliche und marktbezogene Aspekte auf der Agenda. Organisiert wurde die Veranstaltung von den deutschen, polnischen und tschechischen EJO-Teams gemeinsam mit dem slowenischen Ableger der Federation of European Journalism Students (FEJS).

Veränderungen betreffen verschiedene Ebenen des Journalismus: Unter anderem wird die Redaktionsarbeit durch neue Technologien, Marktbedingungen beeinflusst, andererseits sind auch die Arbeitsbedingungen der Journalist:innen sowie Inhalte der Berichterstattung betroffen. Wie künstliche Intelligenz bereits in skandinavischen Newsrooms eingesetzt wird, beleuchtete Steffen Moestrup von der Danish School of Media and Journalism. Er machte deutlich, dass KI ein wichtiger Bestandteil des Arbeitsalltags geworden sei. Dennoch unterscheide sich, welche Tools wie genutzt werden, und nicht alle Journalist:innen seien bereits so geschult, dass das volle Potential der KI ausgeschöpft werden könnte.

Auch die Nutzenden werden durch KI vor Herausforderungen gestellt: Venetia Papa und Zenonas Theodosiu von der Cyprus University of Technology untersuchten, wie KI-generierte Bilder von Betrachter:innen wahrgenommen werden. Mit beispielhaften Abbildungen konfrontiert, die den Gazakrieg abbilden sollten, zeigten die Ergebnisse, dass nicht in allen Fällen die Unterscheidung gelingt - vor allem dann, wenn die KI-generierten Bilder in Medien verwendet wurden, denen die Nutzenden besonders vertrauten. Victorija Car von der Universität Split betonte in diesem Zusammenhang die Bedeutung von professional ausgebildeten Journalist:innen, die im Gegensatz zu Bürgerjournalist:innen oder Faktenchecker:innen stärker gefördert werden und auch in internationalen stärker in den Mittelpunkt rücken sollten.

Nicht nur der digitale Wandel schlägt sich auf die finanzielle Situation von Medienhäusern nieder und lässt unter anderem einen Großteil der portugiesischen Lokalradios in desolaten Zuständen zurück, wie Miguel Midões von der Polytechnischen Universiät Viseu berichtete. Veränderte Arbeitsweisen können sich auch auf die Situation der Medienschaffenden auswirken. Wie Hana Řičicová und Karolína Hájková von der Karlsuniversität in Prag erklärten, haben prekäre Arbeitsbedingungen Einfluss auf die Familienplanung von Journalist:innen in Tschechien – besonders, wenn sie zusätzlich wenig Unterstützung von ihren Medienhäusern erwarten, führen unsichere Bedingungen zum Verschieben eines Kinderwunsches.

Auch die Situation von Forschenden im Bereich Journalistik und Kommunikationswissenschaft lohnt einen Blick. Eine große Studie, stellvertretend vorgestellt von Dina Vozab, Universität Zagreb, untersucht die professionellen Identitäten von Journalist:innen in mittel- und osteuropäischen Ländern. Deren Situation ist demnach trotz positiver Entwicklungen gegenüber Kolleg:innen aus Westeuropa in einigen Aspekten benachteiligt: Unter anderem können sie auf weniger gut ausgebaute Infrastrukturen, Fördermöglichkeiten und Betreuung zurückgreifen, außerdem wird ihre Forschung seltener in internationalen Journals veröffentlicht.

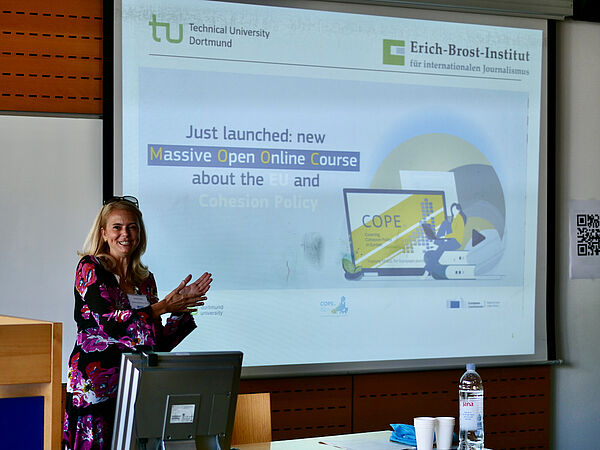

Vorstellungen der Projekte Mediadelcom (Marcus Kreutler), COPE (Susanne Fengler und Richard Brandt) sowie eine Analyse mehrerer Projekte zur Förderung des bulgarischen Mediensystems (Bissera Zankova) zeigten Anknüpfungspunkte auf, wie die Verbindung von Forschung und Medienpraxis konkrete Vorschläge und Anküpfungspunkte für die diskutierten Herausforderungen bieten kann.

Diese und weitere Vorträge bewiesen, dass die Debatten im Anschluss an die Pre-Conference noch weitergeführt werden müssen - einige der präsentierten Themen werden in den kommenden Wochen auf dem EJO tiefergehend vorgestellt.